筆者の実績

- 旧帝大 修士卒(電気電子工学専攻)

- 電験一種に、10ヶ月で合格

- 気象予報士試験に、4ヶ月で合格

- 電験三種や電工の動画による問題解説サービスを実施中

- YouTubeチャンネル「電験大学」は登録者数3000人以上

- 電気工事士試験の受験生向けYouTubeチャンネルも開設

目次

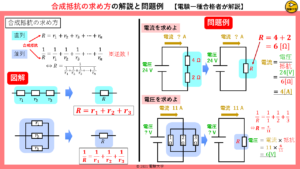

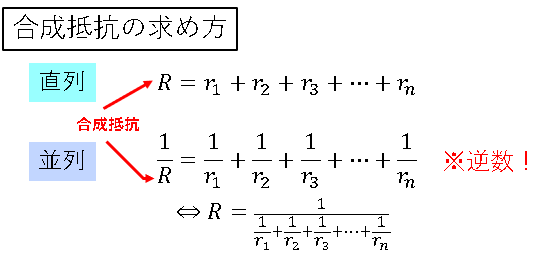

合成抵抗の求め方

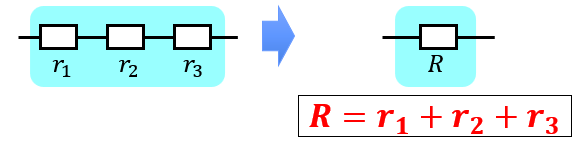

直列の場合は、抵抗値を足し合わせる

直列の抵抗を合成する際は、それぞれの抵抗値を足し算すればOKです。

例えば三つの抵抗の場合は以下のイメージです。

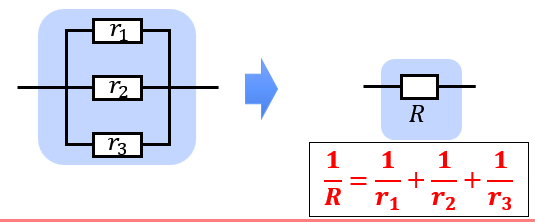

並列の場合は、抵抗値の逆数を足し合わせる

並列の抵抗を合成する際は、それぞれの抵抗の逆数を足し算して、合成抵抗の逆数を求めます。

三つの並列抵抗の場合は以下のイメージです。

よって合成抵抗を求めるためは、最後に分母分子を入れ替える必要があります。(下の数式の最後の行の部分です)

また、直列もしくは並列の抵抗が三つ以外の場合でも、下の数式のように足し算していただければ大丈夫です。

合成抵抗の使用例

次に、電験や電気工事士試験の問題でよく見かける合成抵抗を求める場面を見ていきましょう。

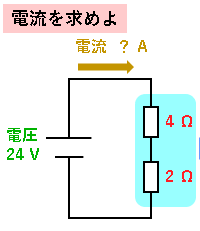

合成抵抗から電源電流を求めるパターン

一つ目の例です。

回路全体の電流(電源電流)を求めたい場合です。よく見かける形です。

電源電圧はわかっているので、あとは抵抗値さえわかればオームの法則を用いて電流を求めることができます。

なので、まずは二つある抵抗を合成し、合成抵抗値を求める必要があります。

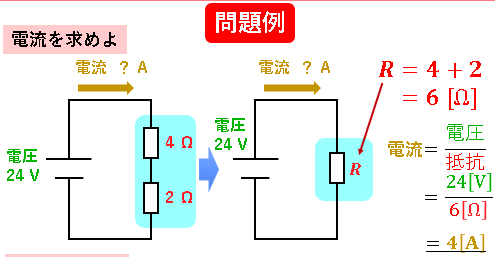

このプロセスを図にしたものがこちらです。

上の図のように、二つの抵抗を合成すると6Ωの抵抗になることがわかります。

そのあとはオームの法則を用いて電流を求めています。

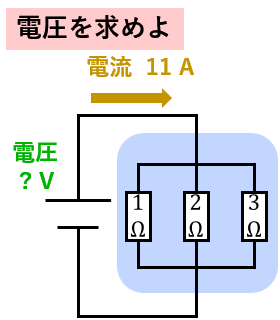

合成抵抗から電源電圧を求めるパターン

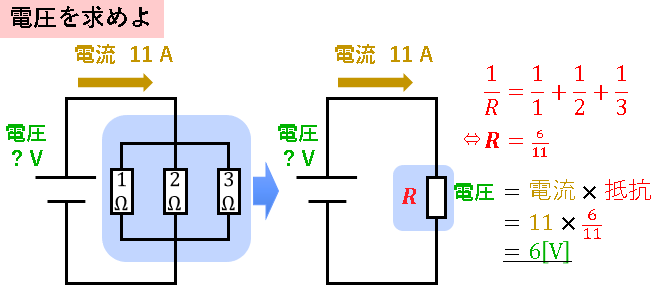

二つ目の例です。電源電圧を求めてください。

電源電流は与えられているので、三つの抵抗の合成抵抗さえわかってしまえば、オームの法則から電圧を計算できます。

下図に解答を示します。

三つの並列抵抗は、逆数で足し合わせて合成抵抗の逆数を求めてから、分母分子をひっくり返して合成抵抗を求めます。

そしてオームの法則より電源電圧を求めています。