電験三種では、毎年1問程度の頻度で、半導体の文章問題や正誤問題が出題されます。

半導体の問題は、広く浅く出題されるため、深く理解するよりも、過去問で出題された箇所を重点的に理解することで得点アップにつながります。

このページでは、過去に出題された箇所を中心に、知識をまとめておりますので、試験対策にご活用下さい。(太字箇所が、主に過去に試験で出た箇所です)

本稿は、半導体対策の二つ目の記事です。前回分も是非ご覧ください。

- 旧帝大 修士卒(電気電子工学専攻)

- 電験一種に、10ヶ月で合格

- 気象予報士試験に、4ヶ月で合格

- ZOOM等でのオンライン個別指導(電験三種対策)の実績あり

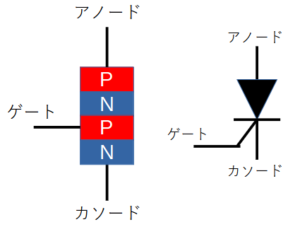

サイリスタ

- 特徴

-

サイリスタは、p形半導体とn形半導体の4層構造を基本とした素子である。

トランジスタ

バイポーラトランジスタ

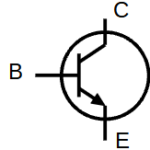

NPNバイポーラトランジスタ

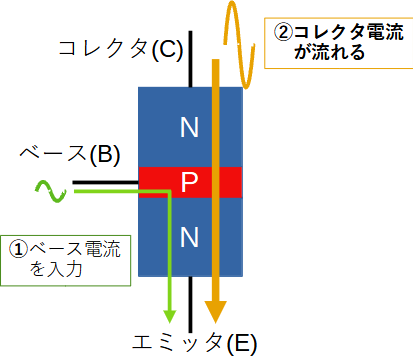

PNPバイポーラトランジスタ

バイポーラトランジスタは、消費電力がFETより大きい。

バイポーラトランジスタは電流制御素子、FETは電圧制御素子といわれる。

バイポーラトランジスタの入力インピーダンスは、FETのそれよりも低い。

バイポーラトランジスタのコレクタ電流は自由電子及び正孔の両方が関与し、FETのドレーン電流は自由電子又は正孔のどちらかが関与する。

バイポーラトランジスタは、静電気に対してFETより破壊されにくい。

バイポーラトランジスタ(Tr)とFETの制御は、両方とも交流電圧で行います。電圧をかけたときに、バイポーラTrの入力インピーダンスが小さいため、電流が流れます(オームの法則)。そのため、バイポーラTrは電流制御素子と区別されています。本質的には、どちらの素子も電圧で制御しているのですね。

FETの入力インピーダンスが大きいのは、絶縁ゲート等の静電容量があるためです。よって、静電気を帯びた指でゲート端子を触ると、ゲート端子にも大きな電圧がかかってしまうため、壊れます(つまり静電気に弱い)。逆に、バイポーラTrのベース端子などに指を触れても、指に帯電した電荷がインピーダンスの低いバイポーラTrを通ってアースへ流れ、電圧はたちまち低下するので、壊れることは少ないです。(ちなみに、静電気を帯びた指の電圧は数千V以上になる場合もあります)

電界効果トランジスタ(FET)

- FETの種類

-

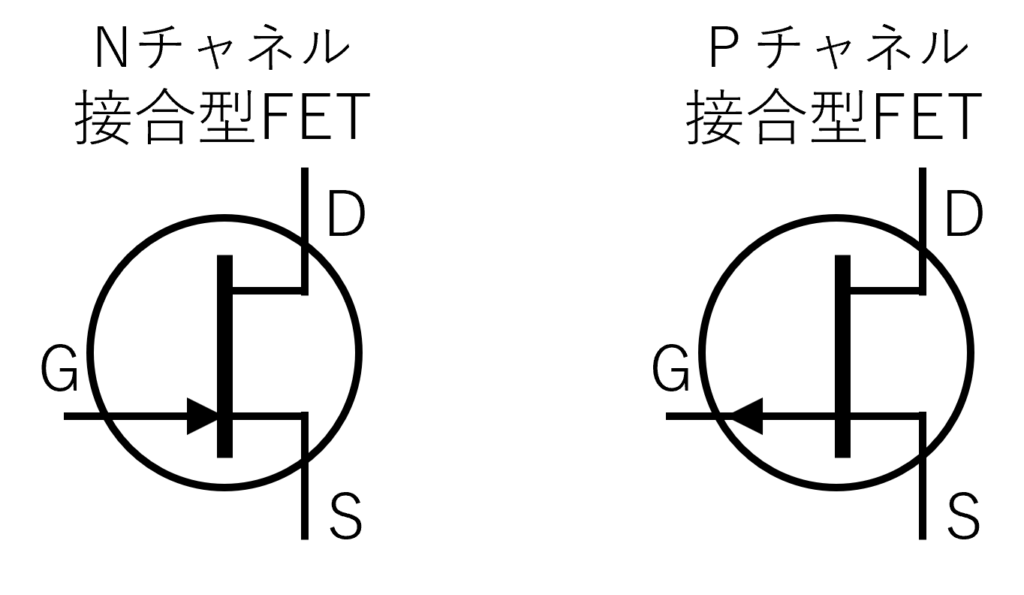

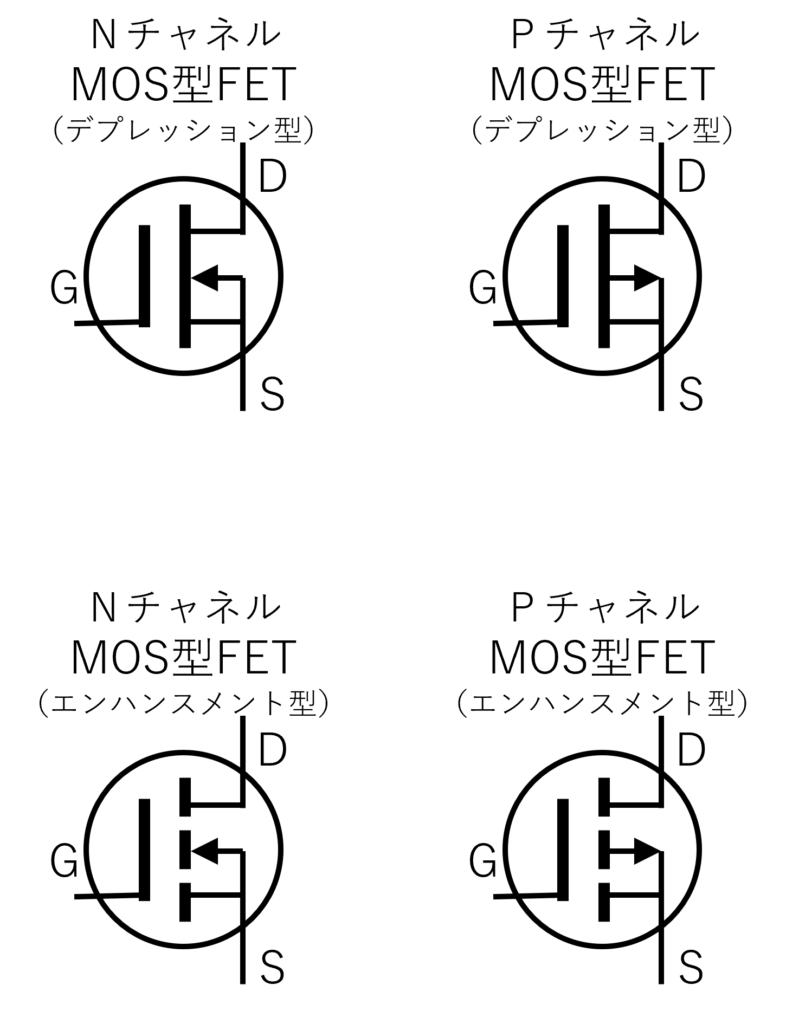

FETには、接合形と絶縁ゲート(MOS)形がある。

ドレーンとソース間の電流の通路には、n形とp形がある。

MOS形はデプレッション形とエンハンスメント形に分類できる。

接合型FET

MOS型FET

- FETの特徴

-

FETは、半導体の中を移動する多数キャリヤをゲート電圧により生じる電界によって制御する素子である。(ゲート電圧で、自由電子又は正孔の移動を制限できる。)

- MOS-FETの特徴

-

エンハンスメント形は、ゲート電圧を与えることでチャネルができる(電流が流れる)。

デプレッション型は、ゲート電圧が無くともチャネルができる(電流が流れる)。

nチャネルMOSFETの電流は、ドレーンからソースに流れる。

pチャネルMOSFETの電流は、ソースからドレーンに流れる。

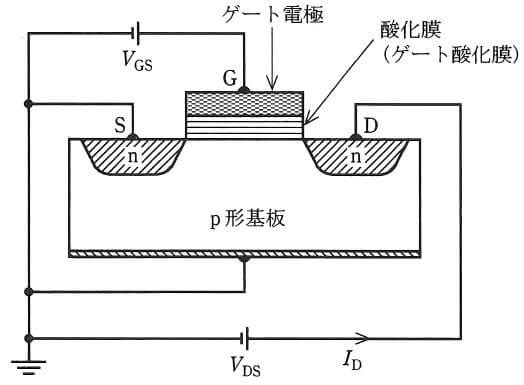

- nチャネル MOS-FETの動作原理

-

出典:電験三種 理論科目 2011年(平成23年)問11 上図は、nチャネルMOSFETである。

VGSを加えることで、絶縁層を隔てたp形基板表面近くでは、正孔が除去され、チャネルと呼ばれる電子の薄い層ができる。

VGSを上昇させると、ドレーン電流は増加する。

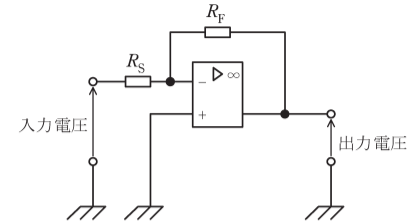

オペアンプ(演算増幅器)

特徴

利得が非常に大きい。

入力インピーダンスが非常に大きいため、入力端子電流はほぼゼロ。

出力インピーダンスが非常に小さいため、出力端子電圧は負荷による影響を受けにくい(負荷電流が大きくなっても出力電圧が下がりにくい)。

正相入力端子と逆相入力端子がある。

直流入力と交流入力ともに使用(増幅)できる。

入力端子間の電圧のみを増幅して出力する一種の差動増幅器(差動成分を増幅)である。

増幅回路

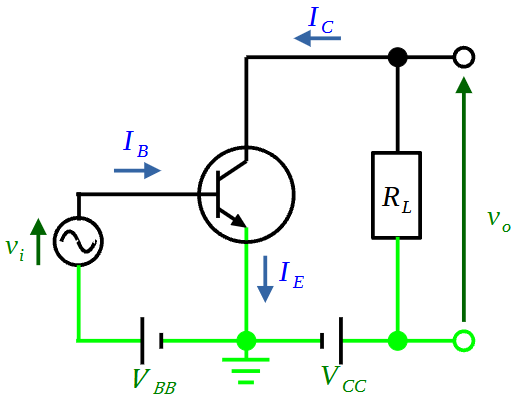

バイポーラトランジスタ増幅回路

エミッタ接地

【過去出題項目】入出力信号の位相差は180°

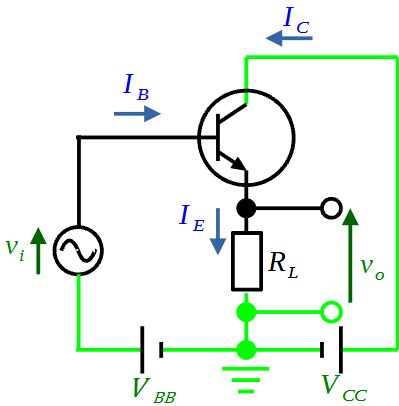

コレクタ接地

【過去出題項目】 エミッタホロアとも呼ばれる

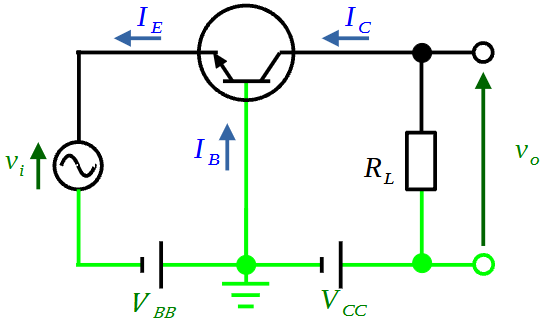

ベース接地

【過去出題項目】 エミッタ電流がコレクタ電流とほぼ等しい。

いろいろな増幅回路

差動増幅器は、特性の等しい二つの増幅器を対称的に接続することで、両器の入力の差に比例した出力を得るものである。

電力増幅器は、スピーカのような負荷を動作させるのに利用される。

出力電圧の一部を入力側に戻し、逆位相で加えて増幅するものを負帰還増幅器という。

高周波増幅器は、アンテナで送受信する信号を増幅するのに利用される。

電力増幅回路(A級・B級・C級)の特徴

| A級増幅器 | B級増幅器 | C級増幅器 | |

|---|---|---|---|

| 電源効率 | 低 | 中 | 高 |

| ひずみ | 小 | 中 | 大 |

| トランジスタ発熱 | 小 | 中 | 大 |

C級増幅器は、出力波形のひずみが最も大きいが、トランジスタ回路の発熱が少なく、電源効率は最も良い。

プッシュプル電力増幅回路に使われるのは、通常B級増幅器である。

A級増幅器は、出力波形のひずみが最も小さい。

半導体集積回路(IC)

MOS ICは、MOSFETを中心としてつくられたICである。

CMOS ICは、pチャネルとnチャネル のMOSFETを両方用いて、相補的に構成されるICである。

アナログICには、演算増幅器やリニアICなどがある。

リニアとアナログを紐づけて覚えましょう! アナログICの対比はデジタルICです。論理回路などの01信号を扱うものです。

ICを構造から分類すると、モノリシックICとハイブリッドICに分けられる。

ハイブリッドIC

絶縁基板上に、ICチップや抵抗、コンデンサなどの回路素子が組み込まれたIC。

モノリシックIC

各種素子が一体構造として構成されたIC

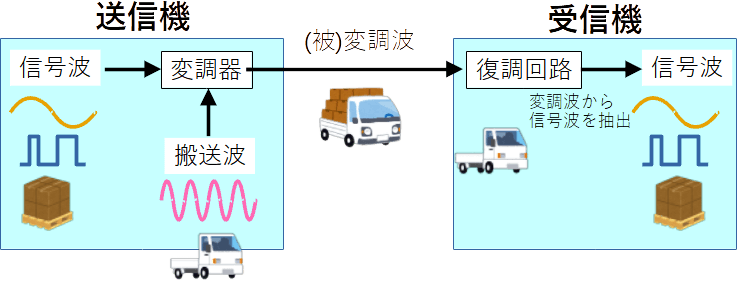

通信技術(変調)

搬送波の周波数は、信号波の周波数より高い。

受信側では、被変調波(搬送波に信号波を含ませたもの)から信号波を取り出す。この操作を復調又は検波という。

正弦波の搬送波による変調方式として、振幅変調(AM)、周波数変調(FM)、位相変調(PM)がある。