できるだけ正確に作成いたしますが、誤りが含まれている可能性もありますので、ご了承ください。

- 旧帝大 修士卒(電気電子工学専攻)

- 電験一種に、10ヶ月で合格

- 気象予報士試験に、4ヶ月で合格

- ZOOM等でのオンラインオンライン個別指導の実績あり

問題1

問1(答え:イ)

コイルに蓄えられるエネルギーは、$W_L=\frac{1}{2}LI^2=0.2$

コンデンサに蓄えられるエネルギーは、 $W_C=\frac{1}{2}CV^2=0.4$

(コンデンサ電圧が電源電圧と一致するのは、コイルにおける電圧降下が0Vだからです。直流時はコイルは導通とみなせます。)

問2 【答え:ハ】

ブリッジが平衡条件を満たしているか確認すると、3×7=7×3より平衡条件を満たすことがわかります。

よって真ん中の3Ω抵抗には電流が流れないため、無視して(断線させて)考えます。

電流計のある腕は、合成抵抗10Ωに電圧が10Vなので、オームの法則より10/10=1A。

問3 【答え:ハ】

消費電力は$\frac{V^2}{R}$なので、抵抗に反比例する。

電熱線の断線に伴い、抵抗値が0.9倍となったため、消費電力[kW]は$1×\frac{1}{0.9}= \frac{1}{0.9} $となる。

1時間で発生する熱量は、消費電力×時間なので、

$$ \frac{1}{0.9} ×3600秒=4000 \ \mathrm{[kJ]}$$

問4【答え:ニ】

$\cos \theta =\frac{R}{\sqrt{R^2 +(X_L – X_C)^2}} $より

$$\frac{4}{\sqrt{4^2 +3^2}}×100=80$$

問5 【答え:ロ】

コイルのデルタ結線部分をスター結線に変換する。

デルタからスターへの変換の際は、インピーダンスを$×\frac{1}{3}$倍すればよいので、一相あたり3Ωのコイルとなる。

スター結線一相当たりで考えると、電圧は相電圧なので$200/\sqrt{3}$、負荷は抵抗4Ωとコイル3Ωの直列接続である。

電流の大きさは、オームの法則より、

$$I=\frac{200/\sqrt{3}}{\sqrt{4^2 +3^2}}=\frac{40}{\sqrt{3}} \ \mathrm{[A]}$$

問6 【答え:ハ】

三線式の供給電力$P_3$を計算する。このとき、各相の負荷が平衡しているため、中相に電流が流れないことに注意する。

$$P_3=2VI$$

よって一線当たりの供給電力は、$\frac{2}{3}VI$となる。

次に、2線式の供給電力$P_2$は、$VI$なので、一線当たりの供給電力は$0.5VI$となる。

よって、

$$\frac{ \frac{2}{3}VI }{ 0.5VI }=\frac{4}{3}$$

問7【答え:ロ】

短絡容量は、基準容量を$P_n$とすると、下記となる。

$$\frac{P_n}{\frac{\%Z}{100}}=\frac{\sqrt{3}VI}{\%Z}×100 \ \mathrm{[VA]}$$

問8【答え:ロ】

安全率2なので、支線の張力が許容張力の半分になるときの電線水平張力を計算する。

$$T=\frac{24.8}{2}×\sin 30° =6.2 \ \mathrm{[kN]}$$

問9【答え:ロ】

負荷の無効電力は、$200×\sqrt{1-0.6^2}=160 \ \mathrm{ [kvar]} $

力率を0.8に改善した時の無効電力は、皮相電力が$120÷0.8=150$なので

$$150×\sqrt{1-0.8^2}=90 \ \mathrm{ [kvar]} $$

よって必要なコンデンサ容量は$160-90=70 \ \mathrm{ [kvar]} $

問10【答え:ハ】

$$電動機出力=\sqrt{3}×200×10×0.8×0.9÷1000≒2.5 \ \mathrm{ [kW]} $$

問11【答え:イ】

照度の逆2乗則より、点光源直下の床面照度[lx]は光度を距離の二乗で割ることで求まる。

$$\frac{1000}{2^2}=250 \ \mathrm{[lx]}$$

問12【答え:ニ】

銅損は負荷電流の二乗に比例するので、問題文の「負荷電流が2倍で銅損が2倍となる」は誤り。

正しくは「 負荷電流が2倍で銅損が4倍となる 」

問13 【答え:イ】

電源電圧の実効値が100Vなので、最大値は$100×\sqrt{2}≒141$Vとなり、ハとニは誤り。

電源電圧の瞬時値が負の時は、ダイオードの整流作用により電源電流が流れない(半波整流回路となっている)ため、イの波形となる。

問14【答え:イ】

IHは電磁誘導作用で加熱します。

電子レンジは誘電加熱。

抵抗加熱は、トースターやドライヤー、電気毛布などです。

赤外線加熱は、赤外線ヒーターやハロゲンヒーターです。

問15【答え:ニ】

雷サージから機器を保護するために、サージ保護デバイス(SPD:Surge protective device)を用います。

問16【答え:イ】

電気集塵機は、二酸化炭素ではなくばいじんを集める装置です。

問17【答え:ハ】

相間スペーサは雷害対策ではなく、ギャロッピングやスリートジャンプ対策などで用います。

問18【答え:ロ】

電線のたるみは、

$$D=\frac{WS^2}{8T}=\frac{20×120}{8×12000}=3 \ \mathrm{[m]}$$

問19【答え:ロ】

インバータで直流から交流を作る際に、波形にひずみがどうしても生じてしまうため、高調波の代表的な発生源となっています。

よって、インバータは高調波の発生源になり得ます。

問20【答え:ニ】

遮断容量は、$\sqrt{3}×$(遮断器の定格電圧)×(定格遮断電流)で求まります。

$$\sqrt{3}×7.2×12.5=155.7 \ \mathrm{ [MVA]} $$

問21【答え:イ】

避雷器は、サージ発生時にサージ電流を大地へ分流し、

サージ電圧が過ぎ去れば分流をストップし、線路を健全状態に復旧させます。

問22【答え:ニ】

図はVCBである。

問23【答え:ハ】

図は、張力のかかる箇所で用いる耐張がいしである。

問24【答え:ニ】

抜け止め形コンセントは、刃受けが弧を描いているコンセントです。普通の電源プラグで使用可能です。

問25【答え:イ】

ビニル電線の許容電流は、電流による発熱により、被覆を劣化させないための限界の電流値です。

問26【答え:ハ】

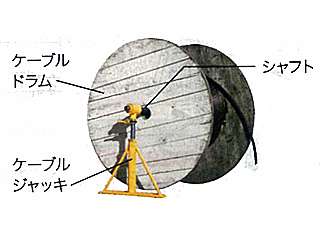

イは、ケーブルジャッキです。

ドラムからケーブルを繰り出すために、ドラムを浮かせてドラムが回転できるようにします。

画像出典:ウエダ金物HP(https://www.uedakanamono.co.jp/show.php?no=29645)

ロは、ケーブルローラーです。

延線時に、ケーブルをガイドして、ケーブル損傷などを防止します。

画像出典:ホームメイキングHP(https://www.homemaking.jp/products/detail.php?product_id=43386)

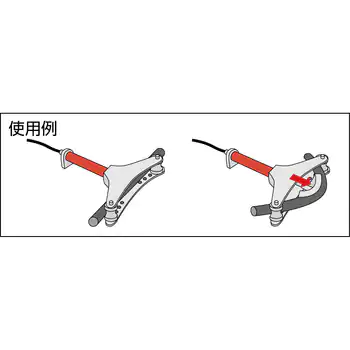

ハは、油圧式パイプベンダです。

パイプを曲げるための工具です。CVTケーブルをラック上に延線する作業では使いません。

画像出典:モノタロウHP(https://www.monotaro.com/g/00115327/)

ニの写真は、ケーブルグリップです。

引っ張るケーブルの先端に取り付けて、ワイヤー等で引っ張れるようにするものです。

問27【答え:ロ】

ケーブル工事にて、ケーブルを造営材の側面に沿って施設する場合の支持点間隔は2m以下である。

問28【答え:ニ】

可燃性ガスが存在する場所では、金属製可とう電線管を使用できません。

問29【答え:ハ】

バスダクトの接地は省略できません。

300V以下の場合はD種接地が必要です。

300超過の場合は、C種接地となりますが、接触防護措置を施す場合はD種に緩和されます。

置を施した場合でもD種接地が必要。

問30【答え:ニ】

方向性のない地絡過電圧継電器の場合は、外部の地絡事故に反応して不必要動作する場合があります。(構外の地絡に対しては、構内の地絡の場合と比較して感度が小さいので、必ず不必要動作するわけではありません)

一方で、方向性のあるGR付PASを用いれば、発生した地絡点が構内か構外かを判定し、構外地絡時には動作しない。

よって、ニの記述は正しくは下記となる。

「地絡過電圧継電器は、需要家内のケーブルが長い場合、対地静電容量が大きく、他の需要家の地絡事故で不必要動作する可能性がある。このような施設には、GR付PASの地絡継電装置を設置することが望ましい。」

問31【答え:ロ】

高圧ケーブルと低圧ケーブルとの離隔距離は0.15m以上です。

問32【答え:ニ】

重量物の圧力を受ける箇所にコンクリートトラフで埋設する場合は、深さを1.2m以上とする必要があります。

問33【答え:イ】

PF・S形主遮断装置は、高圧交流負荷開閉器 LBS に高圧限流ヒューズ(PF)を組み合わせたもの。過電流や短絡電流はヒューズの溶断により遮断するため、過電流継電器は不要である。

問34【答え:ニ】

高圧計器用変成器の二次側はD種接地となるので、1.6㎜もしくは2sq以上の太さとする。

これ以外の選択肢はA種接地なので、2.6mm又は5.5㎜2以上の接地線が必要です。

問35【答え:ハ】

高圧計器用変成器の二次側はD種接地となります。

問36 【答え:ハ】

高圧ケーブルの絶縁抵抗測定を行うときに、絶縁抵抗計のガード端子を使用する目的は、絶縁物の表面を流れる漏れ電流による誤差を防止するためです。

問37 【答え:ロ】

公称電圧6.6kVの場合は、最大使用電圧は$6.6×\frac{1.15}{1.1}=6.9$kVとなる。

最大使用電圧が7000V以下なので、試験電圧は通常は最大使用電圧の1.5倍であるが、

ケーブルに関しては静電容量が大きいことから、さらに2倍の直流にて試験することとなっている。

よって試験電圧は

$$6600×\frac{1.15}{1.1}×1.5×2$$

問38 【答え:ニ】

電気機器に電線を接続する作業は電気工事士でなくてもOKです。

問39 【答え:ニ】

通知電気工事業者は、「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、主任電気工事士を置く必要はありません。

問40 【答え:ロ】

交流の場合は600V超え7000V以下が高圧です。

ちなみに直流では750V超え7000V以下が高圧です。

問題2

問41 【答え:ロ】

①はZPD(零相電圧検出器)で、零相電圧を検出する装置です。

問42 【答え:ロ】

②は地絡方向継電器で、地絡事故の事故点が構内か構外かを判定するリレーです。

問43 【答え:イ】

CVTケーブルは、遮蔽層を有する三本のCVケーブルから成ります。

問44 【答え:ハ】

ケーブルの端末部です。避雷器の記号はないので、ハ(避雷器)は使われません。

問45 【答え:イ】

「U<」の記号は不足電圧継電器です。

問46 【答え:ロ】

⑥は断路器です。

問47 【答え:ハ】

A種接地ですが、避雷器の場合の接地線の太さは例外的に14㎜2以上となります。

(A種接地の接地線は、通常であれば2.6mm又は5.5mm2以上です)

問48 【答え:ハ】

電力計と力率計の組み合わせとなります。これらは、電流と電圧の両要素がないと計測できません。

問49 【答え:イ】

高圧変圧器の外箱はA種接地です。

問50 【答え:ニ】

コンデンサとセットで設置するリアクトルには、残留電荷を放電する機能はないです。