筆者の実績

- 旧帝大 修士卒(電気電子工学専攻)

- 電験一種に、10ヶ月で合格

- 気象予報士試験に、4ヶ月で合格

- 電験三種や電工の動画による問題解説サービスを実施中

- YouTubeチャンネル「電験大学」は登録者数3000人以上

- 電気工事士試験の受験生向けYouTubeチャンネルも開設

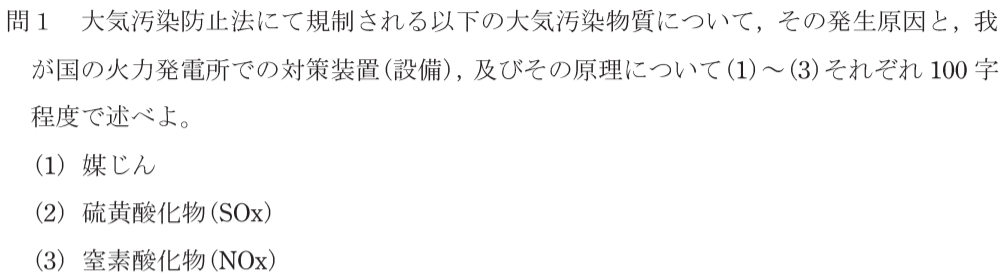

目次

解説

この問題は、火力発電所における排ガス対策について、原因と対策について網羅的に把握できているかを試している問題です。

文字数は100字程度なので、あまりダラダラと書かずに要点(キーワード)を的確に記述しましょう。

細かい知識をお持ちの場合であっても、違ったことを書いてしまうと減点対象となってしまうため、必要最低限の記述をお勧めします。

(1)煤じん

電験大学の解答例

煤じんは、灰分を含む燃料の燃焼により発生する。

対策装置には電気集じん機がある。

電気集じん機は、直流電圧によるコロナ放電によって煤じんを帯電させ静電力により集じんする原理で、煤じんを排ガスから分離している。

解答のポイント!

問題では、「発生原因」「対策設備」「その原理」について問われているため、それぞれを箇条書きのように書き下すやり方がよいと思います。(採点する側としても点数をつけやすいのではないかと思います)

- 煤じんの発生原因を記述する際は、原因となっている「灰分を含む燃料の燃焼」についてしっかり記載しましょう。

- 対策装置は、電気集じん機のほかにも機械式集じん機(サイクロン掃除機のように遠心力で煤じんを分離する原理)を記載しても大丈夫です。

- 電気集じん機の原理の説明には、「コロナ放電」や「帯電(電荷を与える)」、「静電力(クーロン力}」といったキーワードを漏らさないようにしましょう。

(2)硫黄酸化物

電験大学の解答例

硫黄酸化物は、硫黄分を含む燃料の燃焼により発生する。

対策装置には排煙脱硫装置がある。

排煙脱硫装置は、アルカリ水溶液などに硫黄酸化物を吸収させる原理で、硫黄酸化物を排ガスから分離している。

解答のポイント!

- 硫黄酸化物の発生原因を記述する際は、原因となっている「硫黄分を含む燃料の燃焼」についてしっかり記載しましょう。

- 対策装置の排煙脱硫装置で、大きく分けて湿式法と乾式法があります。

- 脱硫装置の原理を記述する際は、湿式法の場合は「アルカリ水溶液に吸収」がポイントです。乾式法の場合は、「活性炭で吸収」がキーワードです。

(3)窒素酸化物

電験大学の解答例

窒素酸化物は、燃料に含まれる窒素成分と、燃焼用空気に含まれる窒素の燃焼により発生する。

対策装置には排煙脱硝装置がある。

排煙脱硝装置は、アンモニアを用いて触媒で窒素酸化物を窒素と水に還元させる原理で、窒素酸化物を排ガスから分離している。

解答のポイント!

- 窒素酸化物の発生原因を記述する際は、原因となっている「燃料に含まれる窒素成分」と「燃焼用空気に含まれる窒素」の両方についてしっかり記載しましょう。

- 窒素酸化物の対策設備には、「排煙脱硝装置」のほかにも「低NOXバーナー」(燃焼温度の低減により窒素の燃焼を抑えられる)や、「予混合式燃焼器」(あらかじめ燃焼用空気と燃料を十分に混合し燃焼温度を下げることで燃焼用空気の窒素の燃焼を抑えて窒素酸化物の生成を低減できる)などもあります。

- 排煙脱硝装置の原理を記述する際は、「触媒」や「還元(剤)」がキーワードです。