筆者の実績

- 旧帝大 修士卒(電気電子工学専攻)

- 電験一種に、10ヶ月で合格

- 気象予報士試験に、4ヶ月で合格

- 電験三種や電工の動画による問題解説サービスを実施中

- YouTubeチャンネル「電験大学」は登録者数3000人以上

- 電気工事士試験の受験生向けYouTubeチャンネルも開設

目次

オームの法則の解説

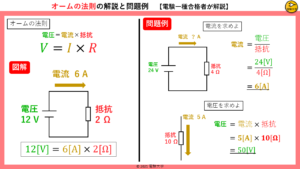

オームの法則は、抵抗に電圧をかけると電流が流れることを表す法則で、以下の式となります。

公式は簡単で、電圧が電流×抵抗に等しいという内容です。

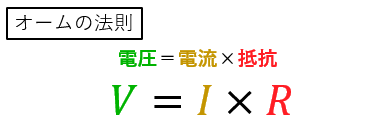

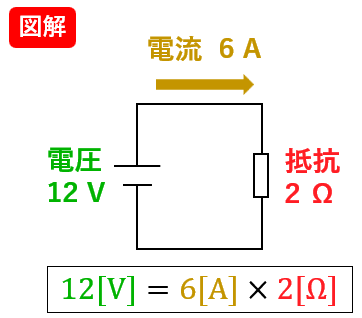

簡単な回路図に落とし込んで確認してみましょう。

この回路では、電圧が12V、電流が6Aで抵抗が2Ωです。

この回路においてオームの法則が成り立つか確認してみると、

$$12 \ \mathrm{[V]} = 6 \ \mathrm{[A]} × 2 \ \mathrm{[Ω]}$$

となり、確かにオームの法則が成り立っていることがわかります。

オームの法則の問題例

次に、問題でよく見かけるオームの法則の問題例を見ていきましょう。

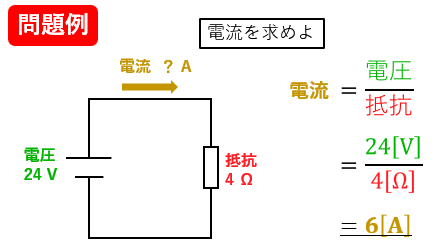

オームの法則で電流を求めるパターン

一つ目の例は、電源電圧と負荷の抵抗値から電流を求める例です。

オームの法則より、電流は電圧÷抵抗で求まるので、計算すると6Aになります。

簡単すぎるのでこのまま問題として出てくることはないですが、複雑な回路を簡単化して最終的にこの形になる場合は多いです。

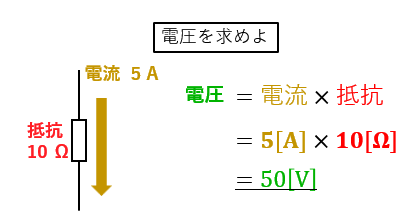

オームの法則で電圧を求めるパターン

二つ目の例は、抵抗に電流が流れている際に、その抵抗に生じる電圧を求める問題です。

先ほどの例と同様にオームの法則を用いて計算すると50Vと出ます。

こちらもこの形がそのまま問題となることはないですが、回路の一部の抵抗にかかる電圧を出す必要がある場合に用います。